다이카 개신

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다이카 개신은 645년 소가 씨 일족을 제거한 을사의 변 이후 시작된 일본의 정치 개혁이다. 이 개혁은 고토쿠 천황, 덴지 천황 시기를 거쳐 덴무 천황과 지토 천황의 전제 통치 시기까지 이어진 일련의 과정으로, 율령 국가 체제를 확립하기 위한 것이었다. 다이카 개신은 공지공민, 국군제, 반전수수법, 조용조 등의 개혁 조치를 포함하며, 중앙 집권 체제를 강화하고 당나라의 제도를 수용하는 방향으로 진행되었다. 그러나 개혁의 시기와 내용에 대한 다양한 해석이 존재하며, 7세기 후반에 이루어진 일련의 개혁으로 보는 시각도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 덴지 천황 - 백강 전투

백강 전투는 663년 백제 부흥군과 일본군 연합군이 나당 연합군과 금강 하구에서 벌인 전투로, 백제 부흥 운동의 종말과 동아시아 국제 정세 변화의 전환점이 되었으며, 일본의 국가 체제 개혁과 신라의 삼국 통일 과정에 큰 영향을 미쳤다. - 덴지 천황 - 간제온지

간제온지는 일본 후쿠오카현 다자이후시에 위치한 사찰로, 덴지 천황이 사이메이 천황의 명복을 빌기 위해 건립되었으며, 국보인 간제온지 자재장 등을 소장하고, 국가 사적으로 지정되어 있다. - 아스카 시대 - 다이호 율령

다이호 율령은 701년 일본에서 당나라 율령을 토대로 제정된 법전으로, 율은 당나라 것을 따르고 령은 일본 실정에 맞게 수정되었으며, 천황 중심의 중앙 집권 체제 확립과 행정 효율성 및 투명성 증진, 그리고 통일 국가 건설의 기틀을 마련하는 데 기여했지만, 원문은 전해지지 않고 양로령을 바탕으로 복원 중이다. - 아스카 시대 - 야마토 시대

야마토 시대는 4세기 초 일본 긴키 지방을 중심으로 성립되어 오키미를 중심으로 한 귀족 계급이 형성되었으며, 쇼토쿠 태자가 국내 체제를 혁신하고 아스카 문화를 꽃피우다가 710년 헤이조쿄 천도로 나라 시대로 이어진 시대이다.

| 다이카 개신 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 발생 시기 | 645년 |

| 발생 장소 | 일본 |

| 원인 | 소아씨의 횡포 당나라의 멸망 위협 |

| 주요 인물 | 고토쿠 천황 고교쿠 천황 소아 일족 나카노오에 황자 후지와라노 가마타리 미나부치노 쇼안 다카무코노 겐리 구라마데노 오에 |

| 배경 | |

| 배경 | 수나라와 당나라의 율령체제 견수사와 견당사를 통한 대륙 문화 수용 성덕태자의 정치 개혁 시도 소아씨 일족의 권력 독점 |

| 주요 내용 | |

| 정치 | 중앙 집권 체제 강화 율령 반포 국사 및 국군 조직 지방관 파견 |

| 경제 | 공지주의 확립 (토지 국유화) 반전수수법 시행 (토지 재분배 및 세금 징수) 새로운 조세 제도 도입 (조, 용, 조) |

| 사회 | 호적 작성 신분제 개편 (귀족 중심) 불교 장려 |

| 결과 및 영향 | |

| 결과 | 왕권 강화 및 중앙 집권 체제 확립 사회 전반의 율령 제도화 국가 재정 확충 새로운 사회 질서 확립 |

| 영향 | 이후 일본 국가 체제 발전의 기틀 마련 나라 시대 및 헤이안 시대의 번영에 기여 일본 문화 발전에 영향 |

| 평가 | |

| 평가 | 일본 역사상 중요한 정치, 사회, 경제 개혁 일본 국가 시스템 발전의 초석 긍정적 측면과 부정적 측면 존재 (귀족 중심 사회 유지 등) |

| 참고 | |

| 관련 문서 | 일본사 아스카 시대 율령제 반전수수법 |

2. 을사의 변 (645년)

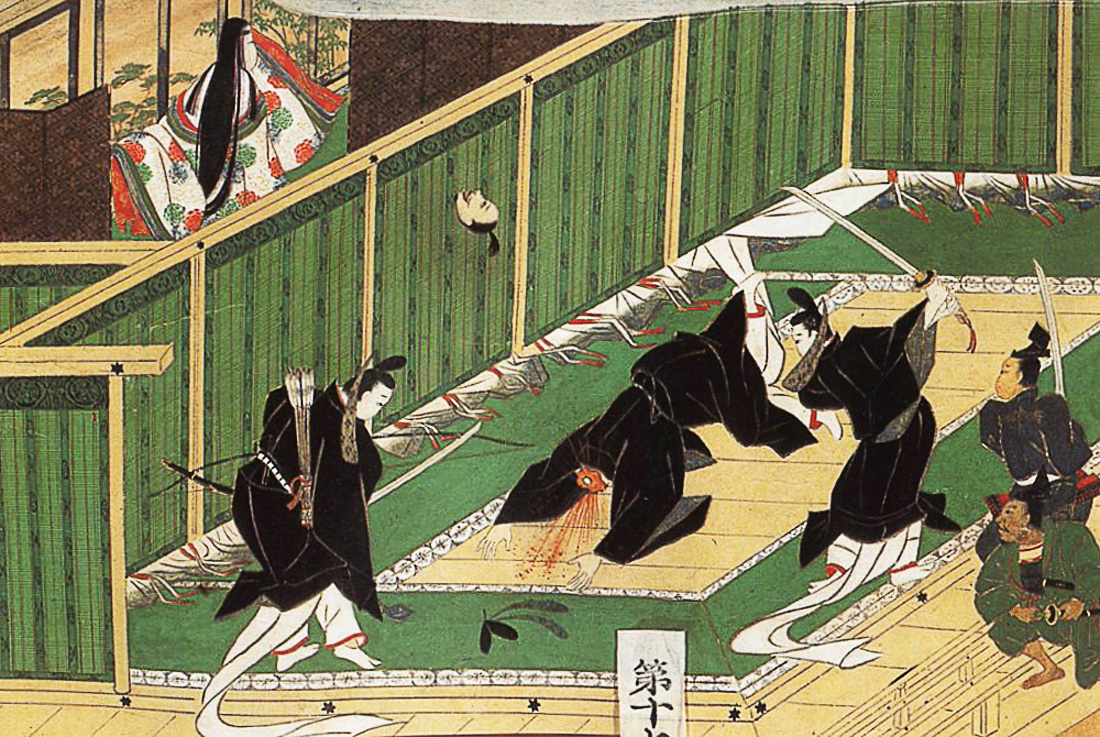

645년 아스카 시대 아스카 이타부키 궁에서 나카노오에 황자와 나카토미노 가마타리 등이 소가노 이루카를 암살하고, 다음 날 소가노 에미시가 자결하여 소가 씨 정권이 몰락한 사건이다. 이 사건은 그 해의 간지를 따 '''을사의 변'''이라 부른다.[6]

에도 시대 스미요시 조케이·구케이의 합작으로 그려졌다. 좌상은 고교쿠 천황.

단잔 신사 소장 『다부미네 연기 그림 두루마리』(나라현 사쿠라이시)

을사의 변은 소가 씨 정권의 전횡과 한반도 삼국(고구려, 백제, 신라)과의 관계를 둘러싼 갈등이 복합적으로 작용한 결과였다.

2. 1. 소가 씨 정권의 전횡

소가노 이나메 - 우마코 - 에미시 - 이루카로 이어지는 4대 동안 소가씨는 정권을 장악하였다. 소가씨는 고구려, 백제, 신라, 가야와 같은 한반도 국가들과 교류하며 막강한 세력을 구축했다. 나카토미노 가마타리(훗날의 후지와라노 가마타리)는 이러한 소가씨의 전횡에 불만을 품고 중앙집권제를 통해 오키미케(일본 황실)로 권력을 되돌리고자 했다.2. 2. 삼국과의 관계 변화

당시 고구려, 백제, 신라는 강력한 세력을 형성하여 일본에 큰 영향을 미치고 있었다. 일본은 견수사를 파견할 필요성을 느꼈지만, 당시 항해술로는 위험 부담이 컸다. 견수사 출신 미나부치노 쇼안(南淵請安)은 수나라에서 왜곡된 대외 사상을 배우고 돌아와 나카토미노 가마타리(中臣鎌足) 등에게 영향을 주었다. 나카토미노 가마타리는 삼한이 보내는 서신이 일본 오키미(大王)를 무시한다고 주장하며, 오키미가 연호를 사용하고 삼한을 번국으로 삼아야 한다고 주장했다.2. 3. 쿠데타 발발

나카노오에 황자와 나카토미노 가마타리는 소가노 이루카를 제거하고, 소가 씨의 지지를 받던 후루히토노오에 황자를 처단하는 쿠데타를 계획했다. 645년, 아스카 이타부키 궁에서 고구려, 백제, 신라 사신이 참석한 자리에서 나카노오에 황자가 소가노 이루카를 암살했다.[6] 나카노오에 황자는 소가노 이루카가 왕족을 살해하고 왕위를 빼앗으려 했다는 명분을 내세웠으나, 이는 거짓이었다. 소가노 이루카가 죽은 것을 본 후루히토노오에 황자는 "한인(韓人)들이 이루카를 죽였다. 마음이 아프다"라고 외치며 궁에서 도망쳤다.[6]소가노 에미시가 자결하면서 소가 씨 중심의 정치 체제는 막을 내렸다. 이 사건을 연도의 간지를 따서 '''을사의 변'''이라고 부른다.[6]

3. 다이카 개신 (646년 ~ 650년)

645년 을사의 변 이후, 고토쿠 천황 즉위와 함께 본격적인 개혁이 시작되었다.

1967년 후지와라쿄 북쪽 외호(外濠)에서 '기해년(서기 699년) 10월 가즈사국 아와노고오리(阿波評) 마쓰사토 향'이라는 명문이 적힌 목간(木簡)이 발굴되면서, '개신의 조'는 《일본서기》 편찬 시 가필되고 윤색되었음이 판명되었다.[4]

개혁은 순조롭게만 진행되지 못했다. 648년 개정된 관위 13계를 좌대신과 우대신조차 따르지 않았다고 《일본서기》에 기록되어 있다. 649년 좌대신 아베노 우치마로가 사망하고, 우대신 소가노 구라야마다노 이시카와마로가 모반 혐의로 야마다사(山田寺)에서 자결하였다. 이후 대규모 정치 개혁은 줄어들었으며, 650년 연호가 하쿠치(白雉)로 바뀌면서 다이카 개신은 일단락되었다.[4]

정치 제도 개혁과 함께, 다카무코노 구로마로를 신라에 파견하고 견당사를 보내 법제와 문화를 수입했다. 고시(越)에 누타리(渟足)와 이와후네(磐舟) 목책을 쌓아 도호쿠 지방의 에미시에 대비했다.[4]

3. 1. 신정권 발족

고토쿠 천황이 즉위하고, 나카노오에 황자가 황태자가 되었다. 좌대신에는 아베노 우치마로 오미가, 우대신에는 소가노 구라야마다 이시카와마로가, 우치노오미에는 나카토미노 가마타리가 임명되었다.[4] 구니노하카샤(国博士)로는 다카무코노 겐리와 민이 임명되어, 당나라의 율령 제도를 본뜬 개혁 추진에 중요한 역할을 맡았다.[4]645년 6월 19일, 고토쿠 천황과 나카노오에 황자는 군신들을 큰 나무 아래에 모아 "제도(帝道)는 하나뿐이다", "폭역(暴逆, 소가씨를 지칭)을 벌하였으니 이후 군주는 두 정치를 행하지 않고 신하는 두 조정을 섬기지 않는다"라고 신에게 맹세하는 의식을 거행했다. 이 자리에서 일본 최초의 연호인 '다이카 원년'을 선포하고, 씨성제도(氏姓制度)를 부정하는 새로운 국가 체제를 건설하는 정치 개혁에 착수했다.[4]

8월 5일에는 도고쿠(東國)에 고쿠시(國司)를 파견하여 신정권이 목표로 하는 정치 개혁에 착수했다.[4] 이들 고쿠시는 임시 관직으로, 후일의 고쿠시와는 동일하지 않다. 8개 조로 구성된 고쿠시 파견 지역은 확실하지 않지만, 제3조는 게노(毛野) 방면, 제5조는 도카이(東海) 방면으로 추정된다. 신정권은 이러한 넓이를 단위 구역으로 삼아 8개 조의 고쿠시를 도고쿠에 파견했으며, 가네히쓰(鐘櫃) 제도도 정비했다.[4]

한편, 소가씨와 혈연 관계가 있고 소가노 이루카에 의해 차기 천황으로 주목받았으나 을사의 변 이후 출가하여 요시노로 피신했던 고노 후토마로 황자는 9월에 모반죄로 처형되었다. 12월에는 수도를 아스카에서 셋쓰의 나니와 (오사카시 주오구) 나가라노 도요사키 궁으로 옮겨, 정치 중심을 호족에서 천황으로 전환하는 계기를 마련했다.[4]

3. 2. 개신의 조 (646년) 주요 내용

646년 봄 정월 초하루, 신년 축하 의례가 끝난 후 '개신의 조'가 선포되었다. 이 개신의 조 선포를 다이카 개신의 시작으로 보고 있으나, 을사의 변을 개신의 시작으로 보는 견해도 있다.[22]개신의 조로 발표된 주요 정책 내용은 다음과 같다.

| 번호 | 내용 | 설명 |

|---|---|---|

| 1 | 공지공민제 | 지금까지 여러 호족들이 사적으로 소유하고 있던 부민(部民)과 전장(田莊)을 폐지하고, 토지와 백성을 모두 천황의 것으로 한다.[23] |

| 2 | 국군제 | 기존의 구니(國), 아가타(縣), 고오리(郡) 등을 정비하고 영제국(令制國)과 그에 부수한 고오리(郡)로서 정비한다.[24] |

| 3 | 반전수수법 | 호적과 계장(호구 대장)을 만들어 나라에서 공민(백성)에게 공지(논밭)를 나누어 준다. |

| 4 | 조용조 | 예로부터 내려오는 부역 제도를 폐지하고, 논밭을 기준으로 각 고을의 특산물을 바치게 한다. |

이 밖에도 다음과 같은 큰 개혁이 이루어졌다.

- '''박장령(薄葬令)''' : 지금까지의 능묘(陵墓)는 자유롭게 제작되어 왔으나, 신분에 따라 제작 가능한 능묘의 규모가 규제되었다. 순사(殉死) 금지, 왕릉 제작에 걸리는 시간은 7일 이내로 제한하는 등의 규제책이 마련되었다. 이 박장령으로 일본은 고분 시대를 사실상 청산했다.

- '''습속 개혁'''

- * 남녀의 법 정리

- * 교통 문제의 해결

- '''도모노 미야쓰코(伴造), 시나베(品部) 폐지와 팔성백관(八省百官) 제정''' : 기존의 세습제 직책이던 도모노 미야쓰코와 시나베를 폐지하고, 특정 씨족이 특정 직무를 세습하는 제도를 폐지하였다. (예를 들어 모노노베 씨(物部氏)는 군사를, 나카토미 씨(中臣氏)는 제사를 맡던). 더불어 팔성백관이 제정되면서 관료제로의 이행이 이루어졌다. 그러나 이후의 제사 등에서 나카토미 씨가 이를 그대로 맡는 등 세습제가 유지된 경우도 있었다.

- '''오오미(大臣), 오무라치(大連) 폐지''' : 오오미 ・ 오무라치를 폐지하고 대신 태정관(太政官)을 두어 좌대신 ・ 우대신으로 그 역할을 교체했다. 오오미는 오미(臣)의 가바네(姓)에서, 오무라치는 무라치(連)의 가바네에서 임명되었지만, 좌대신 ・ 우대신(후에 태정대신이 부가됨) 등의 임명은 오미 ・ 무라치의 제약이 없었다.

- '''관위(冠位) 제도의 개정''' : 과거 쇼토쿠 태자가 제정했던 관위 12계를 개정하여, 647년 관위 13계에서 649년에는 19계로 늘어났으며, 664년에는 26계로 개정되었다. 이것은 종래 관위 12계에 포함되지 못한, 그러나 오오미 ・ 오무라치 등이 나타나던 유력 씨족들을 관위 제도로 편성하여 천황부터 서열을 매기기 위한 개혁으로 여겨진다. 관위 수가 해마다 늘어난 것은 관료제로 전환되면서 하급 관료에게까지 지급할 관위가 부족했던 것으로 추측할 수 있다.

- '''예법(礼法) 책정''' : 직위에 따른 관(冠)과 의복, 예의 작법을 규정했다. 관위에 따라 착용하는 의복과 예법이 정해지고, 관위가 없는 양민은 흰 옷을 입게 했으며, 이들을 백정(白丁)이라 불렀다.

다이카 개신의 주요 정책들은 당시 견당사를 통해 유입된 정보를 바탕으로 해외의 관료제와 유교를 적극 수용한 부분이 보이지만, 기존의 씨족 제도를 한 번에 바꾸지는 못하고 일본식으로 상당히 변경된 부분도 보인다.

3. 3. 기타 개혁

; 박장령(薄葬令): 이전에는 능묘(陵墓)를 자유롭게 만들 수 있었으나, 신분에 따라 만들 수 있는 능묘의 규모가 규정되었다. 순사를 금지하고, 왕릉을 만드는 데 걸리는 시간을 7일 이내로 제한하는 등 여러 규제가 마련되었다. 이러한 박장령으로 일본은 고분 시대를 사실상 마감하게 되었다.[22]

; 습속 개혁

: 남녀의 법을 정비하고, 교통 문제를 해결하였다.

; 도모노 미야쓰코(伴造), 시나베(品部) 폐지와 팔성백관(八省百官) 제정

: 기존의 세습제 직책이던 도모노 미야쓰코와 시나베를 폐지하고, 특정 씨족이 특정 직무를 세습하는 제도를 폐지하였다. (예를 들어 모노노베 씨(物部氏)는 군사를, 나카토미 씨(中臣氏)는 제사를 담당하던 것) 또한 팔성백관이 제정되면서 능력 중심의 관료제로 이행이 이루어졌다. 그러나 이후에도 제사 등에서 나카토미 씨가 이를 그대로 맡는 등 세습제가 유지된 경우도 있었다.

; 오오미(大臣), 오무라치(大連) 폐지

: 오오미와 오무라치를 폐지하고, 대신 태정관(太政官)을 설치하여 좌대신, 우대신으로 그 역할을 바꾸었다. 오오미는 오미(臣)의 가바네(姓)에서, 오무라치는 무라치(連)의 가바네에서 임명되었지만, 좌대신과 우대신(후에 태정대신이 추가됨) 등의 임명에는 오미, 무라치의 제약이 없었다.

; 관위(冠位) 제도의 개정

: 과거 쇼토쿠 태자가 제정했던 관위 12계를 개정하여, 다이카 3년(647년) 관위 13계에서 다이카 5년(649년) 관위 19계로 늘어났으며, 덴지 3년(664년)에는 관위 26계로 개정되었다. 이는 종래 관위 12계에 포함되지 못했던 유력 씨족들을 관위 제도에 편입하여 천황부터 서열을 매기기 위한 개혁으로 여겨진다. 관위 수가 해마다 늘어난 것은 관료제로 전환되면서 하급 관료에게까지 지급할 관위가 부족했기 때문으로 추측할 수 있다.

; 예법(礼法) 책정

: 직위에 따른 관(冠)과 의복, 예의 작법을 규정했다. 관위에 따라 착용하는 의복과 예법이 정해지고, 관위가 없는 양민은 흰 옷을 입게 했으며, 이들을 백정(白丁)이라 불렀다.

3. 4. 외교 정책

다카무코노 구로마로를 신라에 파견했으며, 견당사를 보내어 법제와 문화를 수입하였다. 또한 고시(越) 땅에 누타리(渟足)와 이와후네(磐舟) 두 목책을 쌓아 도호쿠 지방의 에미시에 대비했다.[4]3. 5. 개혁의 한계와 중단

그러나 이러한 개혁은 순조롭게만 진행되지 못해서, 다이카 4년(648년) 개정된 관위 13계를 좌대신과 우대신조차 그에 따라 관을 착용하는 것을 거부했다고 《일본서기》는 기록되어 있다.[4] 다이카 5년(649년)에는 좌대신 아베노 우치마로가 죽고, 우대신 소가노 구라야마다노 이시카와마로가 모반 혐의를 받아 야마다사(山田寺)에서 자결하였다.[4] 비록 나중에 무고함이 밝혀지긴 했지만, 그 후 대규모 정치 개혁의 움직임은 줄어들었으며,[4] 650년에 연호가 하쿠치(白雉)로 바뀌면서 일단 다이카 개신은 끝이 났다.4. 다이카 개신 이후 (650년 ~ )

653년 나카노오에 황자가 수도를 오사카의 난바 궁에서 나라의 아스카쿄로 옮기자 군신들이 모두 나카노오에 황자를 따랐고, 고토쿠 천황은 완전히 고립된 채 울분 속에서 이듬해 서거하였다. 이 불화의 배경에는 고토쿠 천황과 나카노오에 황자 사이의 권력 다툼과 외교 정책 대립이 있었던 것으로 보이나, 자세한 이유는 명확하지 않다. 황태자였던 나카노오에 황자는 즉위하는 대신 어머니 고교쿠 천황을 다시 즉위시켰다. (\[\[사이메이 천황]])

사이메이 천황 시대에는 아베노 히라후를 도호쿠 지방에 보내 에미시를 토벌하는 등 지배권을 넓혔으나,[1] 한편으로는 정치적 불안이 계속되어 658년에는 아리마 황자가 모반을 꾀하다 처형되기도 했다.[1]

660년 백제가 멸망한 후, 백제의 유신들은 일본에 구원을 요청하였다.[1] 661년 나카노오에 황자는 백제 부흥 운동을 지원하기 위해 군대를 파병하기로 결정하고, 사이메이 천황과 함께 직접 한반도와 가까운 지쿠시로 향했지만, 사이메이 천황은 그곳에서 사망하였다.[1] 662년 일본은 백제 부흥군을 지원하기 위해 원정군을 파견하였으나, 663년 백강구 전투에서 당나라·신라 연합군에게 크게 패배하여 백제 부흥은 실패로 끝났다.[1]

일본은 한반도에 대한 영향력을 상실했을 뿐만 아니라, 오히려 당나라의 침략 위협에 직면하게 되었다.[1] (\[\[668년]]에는 신라에 의해 고구려도 멸망한다).[1] 나카노오에 황자는 지쿠젠이나 쓰시마 등 각지에 수성을 쌓고 방인이나 봉수를 설치하여, 대륙 세력의 침공에 대비하였다. 또한 동쪽의 오쓰 궁으로 천도하는 한편, 부곡을 부활시켜 지방 호족과의 융화를 꾀하는 등 국토 방위를 중심으로 한 국내 제도 정비에 힘썼다.[1] 나카노오에 황자는 수년간 칭제를 계속한 후, 668년에 즉위하였다. (\[\[덴지 천황]])[1] 670년에는 새로운 호적(\[\[고고 연적]])을 만들고, 671년에는 최초의 율령 법전인 오미 령을 시행하였다.[1]

671년 덴지 천황이 사망하자, 덴지 천황의 동생 오아마 황자(후의 덴무 천황)와 덴지 천황의 아들 오토모 황자 사이에 갈등이 발생하여, 672년 임신 정변이 일어났다.[1] 오아마 황자는 황위 계승 다툼에서 승리하여 아스카 기요미하라 궁으로 천도하고 즉위하였다.[1] 덴무 천황은 개혁을 더욱 추진하여, 보다 강력한 중앙 집권 체제를 구축하였다.[1]

5. 다이카 개신에 대한 논란

일본서기는 을사의 변이 외교 의식 중에 일어난 쿠데타라고 묘사했지만, 이는 외국의 사절에게 "우리나라가 내분 중이다"라고 광고하는 것과 같아 상식적으로 납득하기 어렵다.[25] 또한, 삼한 사신이 온다는 허구를 당시 국가 정책 중심에 있던 소가노 이루카가 몰랐을 리 없다는 점도 의문이다.[25]

「개신의 조」가 정월 초하루에 공포되었다는 점도 의문이다. 연초에 조칙을 내는 경우가 드물기 때문이다.

일본에서 「고오리」를 「郡」으로 표기하는 것은 다이호 율령 제정 이후이며, 그 이전에는 「評」을 사용했다.

개신의 조 제1조는 공지공민(公地公民)을 주장했지만, 도모노 미야쓰코나 구니노 미야쓰코 소유 부곡과 전장의 소유권은 인정하여 개혁의 한계를 보였다.

「호적」, 「계장」, 「반전수수」 등의 용어는 다이호 율령에 처음 등장하며, 그 이전 문서에는 나타나지 않는다.

개신의 조는 「처음으로 경사(京師)를 수리하였다」고 했지만, 야마토 왕권이 도성제를 도입한 것은 694년 후지와라쿄가 최초였다.

연호가 띄엄띄엄 기록되거나 아예 없었던 시대도 존재한다. 일본에서 연호 제도가 정착된 것은 다이호 원년(701년)으로, 그전까지 연호 제도가 존재했는지조차 의심스럽다.

다이카 2년(646년) 박장령에 따라 최초로 화장된 군주는 지토 천황이며, 조를 반포한 고토쿠 천황은 박장령을 따르지 않았다.

소가노 에미시, 소가노 이루카 부자가 죽은 뒤에도 소가노 구라야마다노 이시카와마로가 개신 정권에서 우대신을 맡는 등 소가 씨는 여전히 무시할 수 없는 세력이었다.

5. 1. 진보적 관점에서의 재해석

다이카 개신은 소가 씨 중심의 귀족 세력을 견제하고, 천황 중심의 중앙집권 국가를 수립하려는 시도로 평가할 수 있다. 특히 백강구 전투 패배 이후, 신라가 한반도를 통일하려는 야욕을 드러내면서, 일본은 국론을 통일하고 국방을 강화하여 신라에 대응해야 할 필요성이 커졌다.[25]하지만, 『일본서기』의 기록은 후대, 특히 나카토미노 가마타리의 아들 후지와라노 후히토에 의해 윤색되었을 가능성이 크므로, 사료를 비판적으로 접근해야 한다.[13] 예를 들어, 『일본서기』는 을사의 변을 외교 의식 도중에 일어난 쿠데타로 묘사하고 있으나, 이는 상식적으로 납득하기 어렵다. 또한, "한인(韓人)이 소가노 이루카를 죽였다"라는 기록은 나카노오에노미코토와 나카토미노 가마타리가 한반도 도래인이라는 설과 연결되어, 소가노 이루카의 친삼한적 태도에 대한 분노가 쿠데타의 배경이었음을 시사한다.[25]

다이카 개신은 645년에 한정된 사건이 아니라, 7세기 후반부터 8세기 초까지 지속된 일련의 개혁 과정의 일부로 이해해야 한다. 다이호 율령 반포(702년)를 통해 율령제가 완성되면서, 당나라의 영향을 받은 형법과 행정법이 도입되어 ''율령'' 시스템으로 이어졌다.[3] 태정관을 중심으로 한 새로운 관청이 설치되고, 지방 행정 조직이 재편되었으며, 토지 제도와 조세 제도가 개혁되었다.[3] 하지만, 이러한 개혁은 기존 세력의 저항과 한계에 직면했으며, 중국식 황제 개념이 일본에 뿌리내리기까지는 오랜 시간이 걸렸다.[5]

참조

[1]

서적

Gardner's art through the ages

Thomson/Wadsworth

[2]

서적

Lonely Planet Japan

https://archive.org/[...]

Lonely Planet Publications

[3]

서적

Premodern Japan: a Historical Survey

Boulder, CO

[4]

서적

The Early Institutional Life of Japan: A Study in Reform of 645

[5]

논문

Foreign Threat and Domestic Reform: The Emergence of the Ritsuryo State

[6]

서적

大化改新

吉川弘文館

[7]

서적

大化改新

平凡社

[8]

서적

大化改新

小学館

[9]

서적

大化改新

小学館

[10]

간행물

特集にあたって

[11]

서적

藤原京

中央公論新社

[12]

서적

飛鳥の木簡

中央公論新社

[13]

서적

歴史とは何か : 世界を俯瞰する力

https://iss.ndl.go.j[...]

PHP研究所

[14]

논문

国家形成史の過去と現在 : 貴族制論が残したもの

歴史科学協議会

[15]

서적

藤原京

中央公論社

[16]

논문

日本古代国家成立史と歴史教育 ―大化改新における公民制成立の問題を中心に―

https://gunma-u.repo[...]

群馬大学教育学部

[17]

논문

<書評>鎌田元一著『律令公民制の研究』

https://doi.org/10.1[...]

史学研究会 (京都大学文学部内)

[18]

논문

難波宮から藤原宮へ : 日本古代宮都の成立過程をめぐって

https://dlisv03.medi[...]

大阪市立大学日本史学会

[19]

논문

004 石神遺跡の木簡

https://doi.org/10.2[...]

独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所

[20]

논문

年号制の成立と古代天皇制

https://hdl.handle.n[...]

[21]

논문

黎明期の日本古代木簡

https://doi.org/10.1[...]

国立歴史民俗博物館

[22]

문서

국군제도는 과거 호족의 세력권이던 구니나 아가타 등을 정비하여 오늘날과 같은 구니의 모습으로 다듬어져 갔지만, 실제로 이러한 변화가 시작된 것은 개신의 조 이후 몇 년이 지나서의 일이다.

[23]

문서

50호를 1리로 하고 장(長) 1인을 둔다. 이장은 마을 안의 호구를 조사하고, 농경과 양잠을 권하며, 법을 위반하는 자를 단속하고, 부역에 고을 사람을 징발하는 것을 관장한다.

[24]

문서

비단 · 명주 · 무명 등은 지역마다의 사정에 따라 골라 낼 수 있으며 이와는 별도로 호(戶)별로 특산물을 바치도록 한다.

[25]

서적

偽りの大化改新

講談社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com